茶叶进化论:熟茶的“米汤感”是怎么来的? 2022-03-25 02:04:29 作者:茶叶进化论李扬 来源:茶叶进化论 浏览:

一、什么是熟茶里的“米汤感”?

第一次听到这个描述,是我十年前刚刚做茶的时候。当时朋友种草的兴奋,让人忍不住一直一直去找。

什么是“米汤感”?

它不是单纯的醇、滑、厚,也不单单是果胶丰富导致的粘稠感。

米汤感不完全是口感,而是味觉、嗅觉、触觉的联动。

如果你喝下一口有“米汤感”的熟茶,真的会联想起小时候家里老灶蒸饭的米汤感觉,中正,带着点淡淡的谷物香,米香,茶汤非常温润。

这些年里,能让我找到这种米汤感的茶,一般是老熟茶;如果是比较新的茶,则都是昆明茶厂技术发酵的熟茶。

难道“米汤感”就是昆明味?

二、什么是昆明味?

很长一段时间,我一度觉得昆明味就是“米汤感”。直到我理解了熟茶发酵历史。

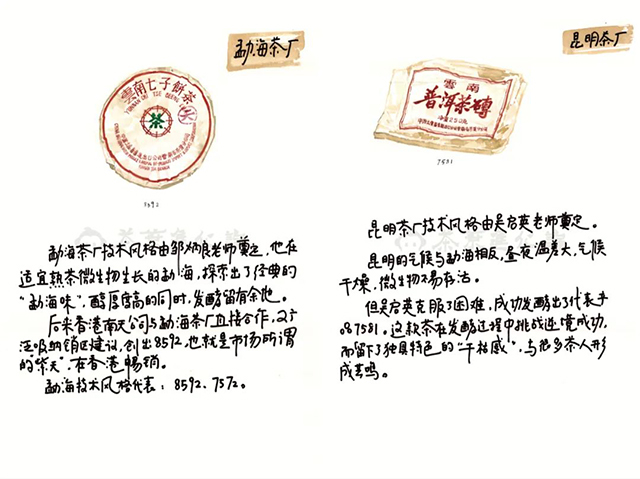

1973年是现代熟茶发酵技术确立的元年。勐海茶厂、昆明茶厂、下关茶厂相继做出了熟茶发酵技术。我们在写发酵历史的时候,容易把几条线拧成一股往下讲述。其实勐海茶厂的勐海味和昆明茶厂的昆明味是两种发酵思路。

出自《熟茶的故事》第二阶段

熟茶发酵的过程中,有两条线并行,此消彼长:微生物转化和氧化。

勐海的环境对微生物友好,所以发酵速度较快,翻堆次数相对可以较少(4次翻堆),整体效果呈现出微生物转化充分、氧化较轻,口感上留有余地的风格。

昆明的环境对微生物不友好。微生物刚刚长起来,环境一变又衰退了,氧化作用容易占优势。为了充分发酵,昆明茶厂就只能循环「发酵-氧化-再发酵-氧化」这样的过程,延长发酵时间。翻堆次数就更多(7次翻堆),口感上就有氧化与发酵并重的感觉。

以李扬老师的说法,标准的昆明味发酵有“干枯感”。也就是氧化与发酵反复回锅的味道。

那么,这个“干枯感”和“米汤感”有什么联系呢?

三、猜想:“米汤感”和氧化有关系

直到昆明茶厂的罗总来分享了近些年发酵的熟茶。

淡淡的“干枯感”,确实是延续了老昆明味道。但让我眼前一亮的,还是一入口的“米汤感”。茶汤还未入口,就闻到淡淡的谷物香。入口,淡而温和,整体气息上扬。一下子,我就联想起来了:

也许,“米汤感”是和氧化有关系!

这样很说得通。为什么“米汤感”也会出现在存很久的熟茶里?因为存得时间久,难免被氧化得多啊。

为了验证这个想法,我想到了我们的一款茶:【入界小米沱】。

入界小米沱是2019年的文山顶和勐宋的碎料压的。比起同样原料的2019年文山顶和2019年勐宋,小米沱显然喝起来更温润、更【米汤】。因为小米沱是以碎料的形式在勐海放了两年,料子碎,接触氧气多,被氧化的速度也就更快。

我跟李扬老师聊了这个问题。

李扬老师的回答是:可能是。比如勐海很多人会在发酵结束后进行长时间“养堆”。养堆养出来的茶,就有明显的谷物香,是“米汤感”的加强版。

茶叶进化论的发酵偏向里,一向不做“养堆”这个动作。因为不太喜欢养堆味。但同样的熟茶毛料,发酵完以后压饼和放一两年后压饼,后者可能更柔和一点。

但话又说话来。柔和和后期存放潜力你选哪一个?

所有的好坏是针对不同的标准才能下结论。我在这里只是提供一个制茶思路分享。

——

如果你的茶没有氧化,又想喝着更柔和,怎么办呢?

撬开醒茶啊。

放个紫陶罐撬开氧化几个月,理论上是可行的。但,我没试过。

延伸阅读:

文|茶叶进化论中琦,图文来源:茶叶进化论,经授权爱普茶网转载,观点仅代表作者个人。

上一篇:茶叶进化论:有些熟茶茶汤上的飘着的小白点是什么?

下一篇:最后一页

备案号:

备案号: